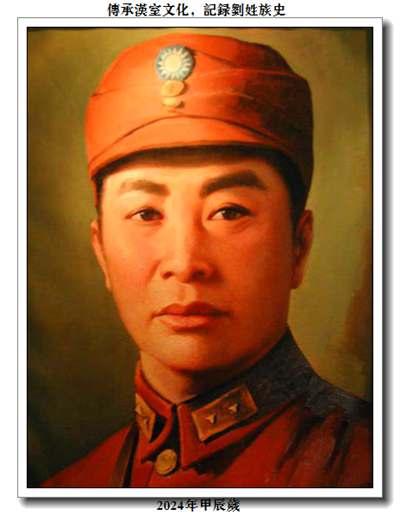

【惠阳客家人】叶挺将军一生传略

叶挺(1896年9月10日—1946年4月8日),男,汉族,中共党员。原名叶为询,字希夷,广东归善县(今惠阳区)客家人。中国人民解放军创始人之一、新四军重要领导者之一,著名军事家、政治家。

所在的国民革命军第四军在北伐中被誉为“铁军”参与指挥南昌起义并出任前敌总指挥,参加广州起义时任起义军工农红军总司令,抗日战争中又出任新四军军长,皖南事变中被国民党扣押,他拒绝蒋介石的威逼利诱,写出了著名的《囚歌》以明志;抗战胜利后,获救出狱后被中国共产党重新接纳为党员。

1946年4月8日与夫人李秀文以及秦邦宪、邓发、王若飞等同志在返回延安途中,不幸空难。

1989年11月,经中央军委确定,被冠以“中国人民解放军军事家”的称号。

2009年9月10日,被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

叶挺的家世传承

叶姓得姓始祖诸梁公,据《风俗通义》及《通志·氏族略·以邑为氏》等资料所载,颛顼后人沈诸梁,又称叶公,叶公即成语“叶公好龙”中的叶公,原名沈诸梁,字子高,系春秋时期楚国左司马沈尹戌之子,才能出众,楚惠王时期被任命为楚国北边要邑叶邑(今河南省平顶山市叶县南叶邑镇)的行政长官,因楚县尹通称为“公”,故称“叶公”。叶公在叶邑兴修水利,画龙于水源头震压之,使当地的生存环境有了较大的改善,邑人“莫不欣戴”。他平定白公之乱,身兼要职而不恋权位,激流勇退并归隐终老于叶邑。其后裔以邑为氏,叶邑成为叶氏祖地,叶公成为叶氏始祖。

传承世系:1诸梁公(春秋楚国叶县县尹、司马)→……71怀孜公(居缙云迁湖州)→……79日纲公(迁苏州吴县)→……82庄公(居汴梁)→……85大经公(流寓梅州,为入粤始祖)→……97僐公(迁兴宁龙归洞)→……→108特茂公、特盛公(惠阳沙坑、周田开基祖)→→

特茂公,号逢春,谥庄敬贞惠,勅授登仕郎,公于康熙元年(1662年)仝弟迪春由兴邑合水镇溪唇,徙居归善县(今惠阳)沙坑黄竹沥开基立业,是为惠阳叶氏始祖,公生于明万历丁巳年八月初七日酉时,卒于康熙四十八年己丑岁四月初四日子时,享寿九十三岁,妣王氏、刘氏,生五子:晃庭、荣庭、辉庭、显庭、焕庭。

特盛公,号迪春,谥淳惠,度名钦都,左侍郎,于清康熙元年同胞兄逢春由兴宁徙居惠阳淡水,兄居沙坑,公即居周田,立业裕后。此贻子孙筑屋一座,公生于天启元年辛酉十月廿六日子时,终于康熙三十九年庚辰三月,享寿八十岁,妣邹氏,度名邹凤一娘,谥庄懿和慈,生于明天启四年甲子岁,享寿九十岁,庶妣郑氏,谥淑慎慈顺,生于明崇祯癸酉岁九月初十日,享寿七十二岁,生二子:蕃庭、赞庭。

叶挺近代祖系的传递世系:惠阳1世祖 叶特盛(迪春公)→2 赞庭公→3 天瑞公→4 树德公→5 叶成发(达庵公,创建会水楼祖屋)→6 叶世瞻→7 叶沛林→8 叶承恩→9 叶挺→

祖父:叶沛林(1825年---1881年)号汉初,是一个自家没田地的佃耕农民。

祖母:李氏(1824年---1895年),一生勤劳节俭,尊长爱幼,族人称她“孝慈勤淑”。

父亲:叶承恩(1844年---1913年),又名锡三,号廷珏,读过古书.年轻时因家贫曾到南洋(马来西亚吉隆坡)谋生,后返桑梓佃耕十一亩烂田,并经营一小药店和种果树,有时还给乡人看风水、选墓地(但他认为无德行的人则报酬虽丰而不肯受聘),以助家计。

嫡母:黄氏(1844年---1895年),生四子两女,其中三子一女早夭。

生母:吴氏(1872年—1914年),生三子两女,叶挺、叶辅平均为她生,吴氏为人贤淑,同自己的丈夫及黄氏均相处很好,族人赞她“孝勤俭”,叶挺事母至孝。

大姐:阿英(生卒年月不详)。

二哥:叶谦(1868年---1915年)。

三哥:叶漠,21岁病死。

四哥:叶洪,在I4岁时得急病死去。

五哥:叶盘,在16岁时得急病死去。

六姐阿秋,七岁时早夭。

七哥:叶绍(1890-?),后更名叶秩平。

九妹:阿珠(生卒年月不详)。

十弟:叶谋(1902年---1939年),后更名叶辅平,跟随叶挺参加革命;一九三九年秋任新四军军需处长,在广西八塘覆车殉职。

一、早期经历

叶挺于清光绪廿二年丙申岁八月初四日(1896年9月10日),叶挺出生在广东省归善县秋长公社周田大队会水楼村一个农民家庭。

少年时期上过私塾,现今的腾云学校位于周田,叶挺曾在此学习。

1911年,当时的同盟会获得了很大发展,多次在广州地区发动了起义,在与清军的谈判破裂后,孙中山带领自己手下的革命党人再次发动了起义,以争取全国的回应,这次起义的地点在广州黄花岗,所以又被称为黄花岗起义。

这时的叶挺已经是血气方刚的十六岁学生,看到这样轰轰烈烈的革命斗争,心中备受鼓舞,于是在学校里带头回应,也学习革命军一样把自己辫子剪掉,但是他没有得到同学的支持,反而因为这件事被开除了。

1912年,十七岁的叶挺考入广州陆军小学。

1914年,十九岁的叶挺去了湖北,在武昌陆军第二预备学校开始了军事学习,并且凭借优秀的学习成绩被顺利保送到了陆军军官学校。

1917年,廿二岁的叶挺以优等生的资格进入保定陆军军官学校工兵科深造。

1918年,廿三岁的叶挺毕业于保定陆军军官学校。

1919年,廿四岁的叶挺参加孙中山领导的粤军,同年加入中国国民党。

1920年,任粤军第1师少校参谋。

1921年,调第一师工兵营任营副,不久升任总统府警卫团第二营营长。

1922年6月,粤军总司令陈炯明叛变,调集重兵围攻孙中山的总统府时,叶挺率部与叛军激战,掩护孙中山夫人宋庆龄等脱险。

1924年,国共两党合作后,廿九岁的叶挺赴苏联莫斯科,先后入东方劳动者共产主义大学和红军学校中国班学习。同年10月加入中国社会主义青年团,同年12月1日转入中国共产党。

二、北伐期间

1925年9月。三十岁的叶挺回国到广州,参与组建以共产党员为骨干的国民革命军第四军独立团,任团长。所部成为中国共产党直接掌握的一支武装部队。北伐战争中,他率部长驱直进,连战皆捷,屡建奇功,被誉为“北伐名将”,所部被称为“叶挺独立团”,为第四军赢得“铁军”称号。

北伐军占领武昌后,任第四军二十五师副师长,1927年春,任第十一军二十四师师长兼武昌卫戍司令。同年5月夏斗寅叛变革命,叶挺带领所部新兵和工人纠察队击溃叛军进攻,使武汉转危为安。

三、南昌起义

蒋介石、汪精卫相继叛变革命后,叶挺参与组织领导了著名的八一南昌起义,任十一军军长。

12月,叶挺又参加领导广州起义,任红军总司令。在用革命武装反击反革命武装,创建人民军队的斗争中,起了重要作用,是中国人民解放军的创建人之一。

1927年广州起义失败后,叶挺(三十二岁)被迫流亡海外10年,与中国共产党脱离了关系。但他仍时刻想方设法与党取得联系,始终不愿与反动派同流合污。

四、全面抗战时期

1937年,全国抗战爆发后,叶挺(四十二岁)拥护国共合作团结抗日,积极参与将南方八省红军游击队改编为新四军。

1937年10月,叶挺应召赴延安会见毛泽东,表示完全接受中国共产党的领导,坚决抗战到底。

1938年1月,叶挺(四十三岁)出任新四军首任军长。

在新四军任职期间,叶挺与项英等领导人指挥部队转战华中敌后,开展游击战争,创建抗日根据地。针对国民党限制新四军发展的方针,他在编制、经费、防区等方面,与国民党有关当局进行了许多交涉和斗争。他还利用自己的影响,开展抗日统一战线工作,向爱国人士、海外华侨、国际友人和国民党内的朋友等,募集物资、枪支、款项,并动员一批学者、故旧、亲属参加新四军,壮大抗日力量。

1941年1月,国民党顽固派掀起第二次反共高潮,包围袭击奉命北移的新四军军部和驻皖南部队,制造了震惊中外的皖南事变。在部队遭国民党军重兵包围的严重情况下,叶挺(四十六岁)临危不惧,指挥部队奋起突围,浴血奋战八昼夜。终因寡不敌众,部队弹尽援绝,除二千余人突出重围外,大部失散、牺牲和被俘。

他在奉派与国民党军交涉时遭扣押,先后被转到上饶、恩施、桂林、重庆等地监禁五年零二个月。面对蒋介石等的威逼利诱,他严词拒绝,坚贞不屈。

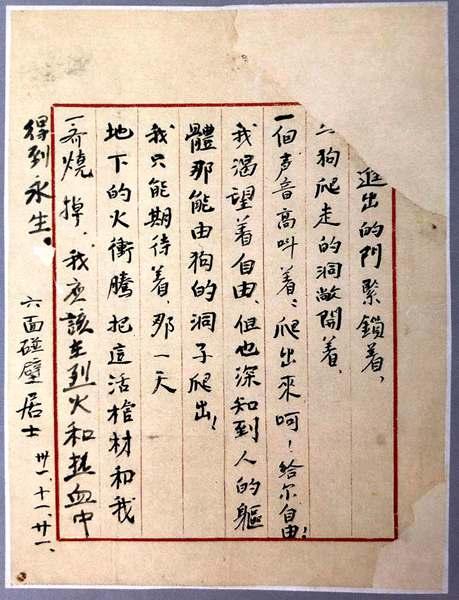

在牢房中写下《囚歌》以明志:“我渴望自由,但我深深地知道,人的躯体怎能从狗洞子里爬出。我希望有一天,地下的烈火,将我连这活棺材一齐烧掉。我应该在烈火与热血中得到永生!”

五、回渝罹难

抗战胜利后,经中共中央营救,于1946年3月4日获释。5日即致电中共中央,要求重新加入中国共产党。中共中央于7日复电,称赞他忠诚地为中华民族解放与人民解放事业进行了20余年的奋斗,经历种种严重考验,决定接受他入党。

1946年4月8日,叶挺在由重庆飞往延安的途中,在山西黑茶山附近发生了坠毁,不幸罹难,刚刚久别重逢的妻子李秀文、五女儿叶扬眉和尚未取名的幼子阿九也一同遇难。噩耗传来,举国悲痛。毛泽东在《解放日报》上发表悼词:“为人民而死,虽死犹荣”。

在新中国的授衔仪式上,聂荣臻曾经这样说道,如果叶挺还在,他也一定会获得元帅军衔。

周恩来写了《“四八”烈士永垂不朽》的悼念文章。

毛泽东发表《向“四八”被难烈士致哀》

陈毅作《哭叶军长希夷同志》。

遗体葬于延安“四八烈士陵园”。

叶挺独立团

1925年,广东革命政府两次东征,讨伐军阀陈炯明。时任中共广东区委书记的陈延年与中共广东区委军委书记周恩来等人决定建立一支由中国共产党直接领导的革命队伍。当年11月21日,国民革命军第四军十二师三十四团成立,共产党员叶挺担任团长。翌年1月,三十四团番号改为国民革命军第四军独立团。

1926年5月底,中共通过广东革命政府,派遣独立团负担北伐先遣队的重任,先期开赴湖南前线。独立团官兵肩负着中共嘱托,出师后接连在湖南、湖北打了许多硬仗,其中有四个战役对于促进北伐战争胜利,起着关键性的作用。第一仗是1926年6月4日攻打湖南攸县,首战告捷,打开了北伐军进入湖南的通路。8月26日至30日,又在汀泗桥和贺胜桥,以迅雷不及掩耳之势,先后打了两个硬仗,击溃了吴佩孚的主力。最后于10月10日会同友军攻下了武昌城,取得了北伐战争的重大胜利。

1927年1月,受民众委托,武汉汉阳兵工厂制作了一块高1米、宽0.5米的铁盾牌,正面镌刻两个大字“铁军”,赠送给第四军。叶挺奉命代表第四军接过了这块铁盾牌。

北伐战争结束后,叶挺独立团再负起更光荣的使命。1927年8月1日,已改编为国民革命军第十一军二十五师七十三团的叶挺独立团,参加了“八一”南昌起义,成为人民军队的重要来源之一。

叶挺诗作《囚歌》

1941年,皖南事变中叶挺被国民党扣押。在重庆狱中作《囚歌》:“我只能期待着,那一天——地下的火冲腾,把这活棺材和我一齐烧掉,我应该在烈火和热血中得到永生!”

诗以言志,郭沫若先生当年乍读这首诗,便由衷感佩,这位将军的内心,任何力量无法摧垮,因为他有着峻烈的正义感,使他对于横逆永不屈服,而同时又有透辟的人生观,使他自己超越在一切苦难之上。

周恩来在《新华日报》上题词“千古奇冤,江南一叶,同室操戈,相煎何急!!”予以抗议。

《囚歌》原文版(如图文)

囚歌

题名:六面碰壁居士

为人进出的门紧锁着,

为狗爬走的洞敞开着,

一个声音高叫着:

爬出来呵,给尔自由!

我渴望着自由,

但也深知到(道)人的躯体那(哪)能由狗的洞子爬出!

我只能期待着,那一天

地下的火冲腾,

把这活棺材和我一齐烧掉,

我应该在烈火和热血中得到永生。

夫人:李秀文(1907—1946),广东省东莞县人。1926年与叶挺结婚,全力支持叶挺的革命活动。1946年4月8日,叶挺在由重庆飞往延安的途中,因飞机失事不幸罹难,刚刚久别重逢的妻子李秀文、五女儿叶扬眉和尚未取名的幼子阿九也一同遇难。

叶挺与李秀文共有九名子女:

长子:叶正大,1927年出生,中将,原国防科工委科技委副主任,总装科技委顾问。

次子:叶正明,在1988年被中国军队授予了中将称号,也算是继承了叶挺的衣钵,给他坎坷却不凡的军旅生涯做了一个见证。

三子:夭折。

四子:叶华明,1934年10月生,曾任深圳市政协副主席、深圳先科激光公司董事长。

长女:叶扬眉,与父母于1946年一同遇难。

次女:叶剑眉

七子:叶正光

八子:叶启光

九子:出生后尚未来得及起名字的幼子阿九和父母于1946年一同遇难。

孙子:叶大鹰,著名导演,作品有《红樱桃》、《红色恋人》等;并在徐静蕾导演的电影《我和爸爸》中扮演“爸爸”一角。

孙子:叶铁军

孙女:叶晓梅、叶小燕、叶文、叶敏