惠阳客家名人---铁笔御史邓承修传略

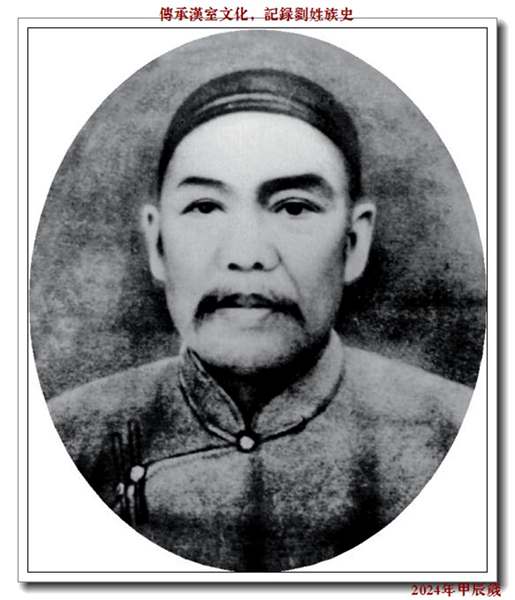

邓承修遗像

邓承修(1841年-1892年),字伯讷,号铁香,汉族,归善县(今惠州市惠阳区)淡水客家人。咸丰十一年(1861)举人。历任刑部郎中、浙江道、江南道、云南道监察御史、鸿胪寺卿、总理各国事务衙门大臣。任御史时大胆进谏,弹劾权贵,痛陈利弊,人称“铁笔御史”。在中法勘界中,作为中方勘界大臣,忠于职守,有理有节,不卑不亢,不惧威胁,勇于维护国家利益。

光绪十一年(1885)出使安南(今越南)镇南关(今友谊关),代表中国政府与法国使者会勘中越边界。面对法方咄咄逼人的无理要求,正气凛然,誓言“即断我头:亦不能从”;寸土必争,不辱使命,收回嘉隆河、八庄、十万山、分茅岭、江平、黄竹等地。

中越勘界结束后,邓承修辞官返乡,主讲丰湖书院,创建崇雅书院,育教人才,造福桑梓。擅长书法,其行书人称“铁画银钩”,作品收入《广东历代名家书法》。

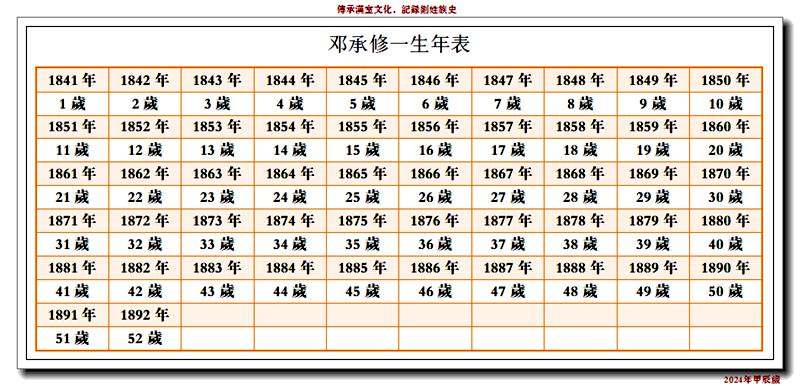

清光绪十八年(1892)病逝于惠州六度庵,年仅五十二岁

邓承修(1841年-1892年),字伯讷,一字铁香,晚清归善(今广东惠阳)人,

清道光二十一年辛丑岁(1841年)邓承修降生于淡水镇,淡水邓氏在当时是地方数一数二的大族。据《淡水邓氏族谱》记载,淡水邓氏始祖邓奕贵于清康熙年间由嘉应州(今梅州)迁入归善,以东江盐务起家,晚年时已积累巨富。这份家底传到邓承修的父亲邓玉樵时依然丰厚,这成了邓承修进入仕途的先决条件。

这一年,中国在第一次鸦片战争中战败,清政府被迫与英国签订《南京条约》,割让香港,开放通商口岸。

少年时的邓承修并不喜欢读书,虽然气宇轩昂,但“特习武事”。直到15岁时才去掉武人的习气,折节而从文,读书数年。

咸丰十一年辛酉岁(1861年),廿一岁的邓承修参加广东省辛酉科中式乡试,不负众望考上了举人(第一百一十九名)。

同治二年癸亥岁(1863年),邓承修并没有参加会试考进士,而是匆匆花钱买了一个郎中(正五品的京官)来做,签分刑部,成为清朝庞大官僚体系里的一名小部吏,但无实职。在清朝,靠捐纳出身者谓之杂途,为正途官员所不屑。但是邓承修此举不仅省去了漫长的登甲之路,更是赶上了光绪初年风起云涌的“清流”建言活动。而邓承修自身的贞肃品质,又使他跻身“清流”的行列,继而晋升为晚清名臣,历史从此留下了邓承修的名字。

来到北京之后,邓承修在相当长的一段时间里无所作为。在京闲居期间,与杨守敬、陈乔森、潘存等挚友交往。

同治八年己巳岁(1869年),邓承修补刑部四川司郎中,开始了他的官宦生涯。

同治十二年癸酉岁(1873年),邓承修授浙江道监察御史。

同治十三年甲戌岁(1874年),邓承修充会试稽察磨勘官,内阁中书、八旗教习监试官。

光绪二年丙子岁(1876年),邓承修为河南道监察御史。

光绪五年己卯岁(1879年),邓承修转调掌云南道监察御史。

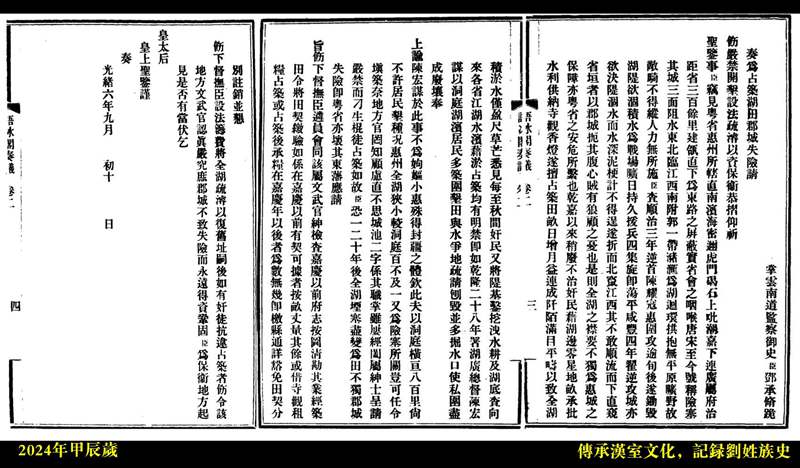

据史料张友仁编《惠州西湖志》载:光绪六年庚辰岁(1880年),时任云南道监察御史的邓承修奏浚惠州西湖、以郡城失险为辞,请饬督抚筹款疏浚,奏辭疏為:

“奏为占筑湖田,郡城失险,请饬严禁开垦,设法疏浚,以资保卫,恭折仰祈圣鉴事。

臣窃见粤省惠州所辖,直南滨海,密迩虎门、碣石,上毗潮、嘉,下连广属。府治距省三百余里,建瓴直下,为东路之屏蔽,实省会之咽喉,唐宋至今号称险塞。其城三面阻水,东北临江,西南附郭一带潴汇为湖。回环拱抱,无平原旷野。故敌骑不得纵,人力无所施。臣查顺治三年(1646年),逆首陈耀寇惠,围攻逾旬。后遂锄毁湖堤,欲涸积水为战场,旷日持久,援兵四集,旋即荡平。咸丰四年(1854年),翟逆攻城,亦欲决堤涸水,而水深泥梗,计不得逞,遂折而北窜江西。其不敢顺流而下,直窥省垣者,以郡城扼其腹心,贼有狼顾之忧也。是则全湖之襟要,不独为惠城之保障,亦粤省之安危所系也。

乾、嘉以来,稍废不治。奸民藉湖边零星地亩。承批水利,供纳寺观香灯,遂擅占筑田亩。日增月益,连成阡陌,满目平畴,以至全湖积淤,水仅盈尺,草芒悉见。每至秋间,奸民又将堤基垦挖泄水,耕及湖底。查向来各省江湖水滨,籍淤占筑.均有明禁。即如乾隆二十八年(1763),署湖广总督陈宏谋以洞庭湖滨,居民多筑围垦田,与水争地,疏请刨毁,并多掘水口,使私围尽成废壤。奉上谕:‘陈宏谋于此事,不为姁妪小惠,殊得封疆之体。钦此’。夫以洞庭横亘八百里,尚不许居民垦种,况惠州全湖狭小,较洞庭百不及一,又为险塞所关,岂可任令填筑?各地方官罔知顾虑,直不思城池二字乃其职掌。虽屡经合属绅士呈请严禁,而刁生棍徒,占筑如故。臣恐一、二十年后,全湖湮塞,尽变为田,不独郡城失险,即粤省亦坏其东藩。应请旨饬下督抚臣,遴员会同该属文武官绅,检查嘉庆以前《府志》,按图清勘。其业经筑田,今将田契缴验。如系在嘉庆以前,有契可据者,按亩丈量,其余或借寺观租粮占筑,或占筑后承粮,在嘉庆年以后者,为数无几,即缴县通详豁免,田契分别注销。并恳饬下督抚臣设法筹费,将全湖疏浚,以复旧址。嗣后如有奸徒抗违占筑者,饬令该地方文武官认真严究。庶郡城不致失险,而永远得资巩固。臣为保卫地方起见,是否有当,伏乞皇太后、皇上圣鉴。谨奏。光绪六年(1680)九月初十日,掌云南道监察御史臣邓承修奏。”

今上按:奏准后,设浚湖局于花墩(百花洲)上。筹资无考。丘逢甲“留得浚湖遗硫在,花洲合祀邓鸿胪”。

光绪七年辛巳岁(1881),本来有机会外任知府的邓承修,结果还是回到了御史的位置上。这时的邓承修,已经在官场上跌摸滚打了整整十八年,但是始终没有升迁的机会。

尽管如此,邓承修还是牢牢抓住了成为御史言官的这个机会。嫉恶如仇的性格让他把御史言官的功能发挥得淋漓尽致。从邓承修遗著《语冰阁奏议》一书中我们可以看出,邓承修的奏折,除去其中的一封谢恩折和一封请假折外,其余的都是锋芒毕露的弹劾奏章。比如他上任御史之后的次年,就上疏三封,分别严责了广东科场赌风、畿辅水旱成灾、官员子弟瞒考等现象。其中《请斥革贱役捐考以清流品疏》就是弹劾了前任两广总督的门丁黄天锡,揭露了他让儿子通过瞒考取得优异成绩的劣行,让“士林哗然”。

时间越往后,邓承修的奏章越犀利。仅光绪五年一年,邓承修首先指向震惊朝野的东乡巨案,所论涉及到礼部尚书恩承、都察院左都御史童华和四川总督丁宝桢。其次弹广东学政吴宝恕,再劾使俄特使崇厚。邓承修奏章矛头所指,就是中央的军机大臣和地方的封疆大吏。

举一个例子,清代史学家宋玉卿曾在《戊壬录》记载:“侍郎长叙、布政使葆亨以国忌日嫁娶,承修素服往贺,座客疑且诧。俄而弹章上,两亲家罢官矣。”邓承修此举使得贪庸大僚们无不为之震竦。

杨守敬在《邓鸿胪奏稿跋》里记述了这么一个细节:在北京时,邓承修与户部主事潘存为莫逆之交,潘存是海南文昌人,有硕学而志不逮。邓承修每有奏稿,经常请潘存代为“笔削”。潘存每每拿到邓之奏稿,总是“趑趄不敢决,谓一上恐遭谴责”,但邓承修不愧是天不怕地不怕的铁汉,总是“瞠目直视,夺稿而去,翼日则旨下矣”。杨守敬称其为“勇决不顾祸害如此”。

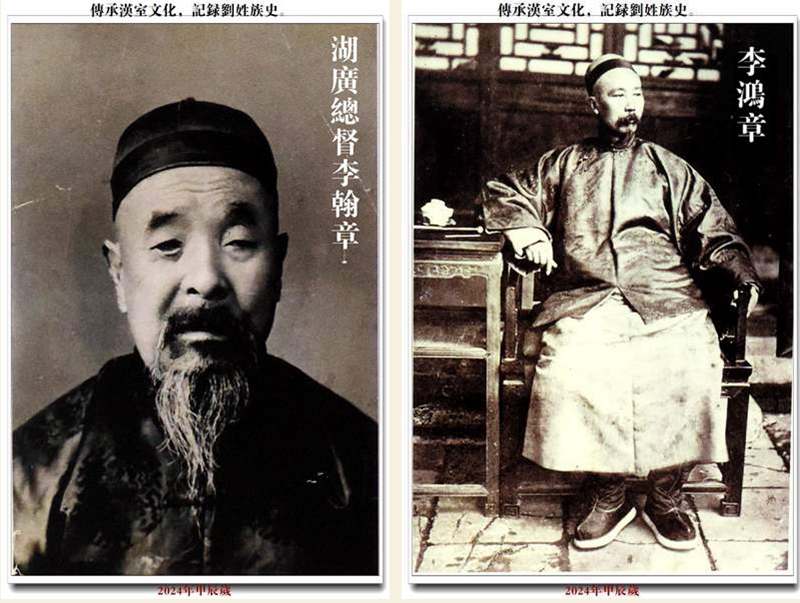

据统计,被邓承修弹劾过的大臣有云贵总督张凯嵩、浙江巡抚谭钟麟、户部右侍郎长叙、山西布政使葆亨、湖广总督李瀚章、大学士及军机大臣宝鋆、户部侍郎王文韶、大学士左宗棠,因引人注目的云南报销案而劾工部尚书兼总理衙门大臣和礼部左侍郎兼总理衙门大臣王文韶,左都御史崇勋、山西布政使方大湜、总理大臣行走周家楣等,即使是权倾一时的李鸿章,也因在中法战争中弃战求和而被他参上一本。

光绪八年(1882),邓承修迎来了人生中的一个重大转折。他从御史的位置上荣迁给事中。尽管给事中还是正五品的言官,但比较御史已经高出一级。这意味着,在建言获得成功的邓承修,已经进入到通往六部大臣的宽敞大道,前途无量。就在这个时候,好友杨守敬在他的书里记载了当时社会舆论对邓承修的评价:“及补给事中,于是参权贵无虚日,有邓铁面御史之目。”于是,我们所熟知的“铁面御史”就这样出现在史料记载之中。

光绪十年甲申岁(1884),中法危机逐渐加深,力挺主战的“清流”名士们纷纷将矛头指向主张言和的洋务大臣们。这些尖锐的言论无疑触及了李鸿章的敏感之处,而慈禧的外交利益也遭到了质疑。这就注定了“清流”运动失败的结局。果然,凡是在中法战争前后弹劾李鸿章的词臣和言官都没有得到好下场。

中法缔订和议草约,邓承修认为“李鸿章定和之疏,嫉刘永福敢战”,且和约丧权辱国,遂对李鸿章飞章严劾,词意极厉,“言之愤绝”。在此之前,粤人御史刘云生已经对此参了李鸿章一本,却因此罢官。邓承修的奏疏交上之后,慈禧交给了李鸿章看。李鸿章对过去台谏所劾,早已习以为常,视为无足轻重,但是看完邓承修的奏疏后,却咨嗟叹息,认为这是公仲直言,不是一般末学新进之妄议,也不是一些敢于直谏的元老可以比拟的。邓承修敢于向李鸿章开火,而且又没有遭到降黜,一下子就誉满朝野,成为引人注目的新星。他的正直和不畏权贵,为他赢来了“铁汉”的称号,从此进入了“清流”名士的行列。这时候的邓承修,已经是广东人的骄傲。“闻先生风烈久矣”的康有为特地给邓承修写了一封信,表达自己的仰慕之情:“每问讯士友,以古人之清直孤介、正色立朝者,今得先生,甚慕仰。”

邓承修是清流派中的一员健将。他弹劾不避权贵“勇决不顾祸害”,“参权贵无虚日”,自清同治十二年(1873)至光绪十一年(1885),前后十二年间,上奏议政达七十八本之多,其中有七十五本与弹劾贪庸官吏有关。他弹劾湖广总督李瀚章、两广总督刘坤一、广州知府冯端本等达官权贵十数名。对李鸿章这样的朝廷重臣,亦不留情面,直言不隐,时“有邓铁面御史之目”。

和其他“清流”名士相比,邓承修则显得成熟老辣得多。或许与他宦游时的经历有关,他早已意识到洋务是一个不可回避的时代新话题,一味仇视等同于不识时务。因此,在对待中法危机的问题上,邓承修选择了“缓和”,走了一个中庸之道。事实证明,在国家危机面前,中庸之道更容易成为两难抉择时的首选。邓承修能够跳出“清流”的圈子,让慈禧对他青眼有加。果然,邓承修在当年便连续官升三级,先是授内阁侍读学士(从四品),接着又授鸿胪寺卿(正四品),紧接着又兼任总理大臣,能够与京城的巨卿平起平坐了。

清光绪十一年(1885)六月九日,李鸿章与巴德诺在天津签订《中法会订越南条约》(又称《中法新约》),清廷承认越南是法国的保护国,并给予法国一系列新的侵华特权,中国在中法战争中终以屈辱结束。时人称:“法国不胜而胜,中国不败而败。

邓承修参与了《中法会订越南条约》的签订,然后受命前往广西勘定中越边界。他面对法方的领土要求寸土不让,声言“即断不惜以生命捍卫我头,亦不能从”国家的主权和尊严。在勘界中,邓承修巧妙地利用方志舆图,争回江平、黄竹、白龙尾等地,最大程度上争取了我国的领土权益,跻身晚清名臣行列,名垂青史。

光绪十一年乙酉岁(1885)十二月,为期年半的中法战争结束,清政府“不败而败”。让时任鸿胪寺卿、总理各国事务衙门行走的邓承修大展拳脚的机会到了。中法战争之后,谁能胜任复杂而艰险的洋务交涉?有历史学者认为,在“清流”运动告终后,此时的慈禧已经很难找到可以代表国家意志的洋务高手。因为慈禧的难处是,要用洋务能臣,又嫌其过于软弱,一味退让;要用“清流”人物去力争利益,又嫌其只知争执,坏了邦交。因此,有“铁汉”之称,而在洋务问题上又倾向于中庸的邓承修进入慈禧的法眼,是理所当然的事情。在临行前他对慈禧表达了他的意见,“不令他人到占我尺寸而已”,“洋人做事精密,我必吃亏,不可不防”。邓承修“寸土必争”的态度让慈禧多少有点欣慰,事后她这么评价邓承修:“向来办事尚认真,才具亦好。”

就这样,“以强项名”的邓承修风尘仆仆赶赴广西,单骑出安南(今越南)镇南关(今友谊关),处理中法战争之后的勘界事宜。应该说邓承修是满腔热血地来到广西的。光绪十一年底,他面对法方的领土要求时寸土不让,声言“即断我头,亦不能从”,不惜以生命捍卫国家的主权和尊严。

然而,这腔热血很快就冷却下来。原来,法国的勘界使臣实在拿邓承修没办法,便通过法国驻华公使向李鸿章施压,而在对外媾和的问题上,慈禧往往又是李鸿章的提线傀儡。李鸿章说,法人达不到勘界目的,势必再挑战争。于是,慈禧忙不迭地给邓承修下了一道要求“按约速了”的玉旨:“惟须相机进退,但属越界之地,其多寡远近,不必过于争执。”看到慈禧出尔反尔,邓承修的心凉了半截,马上上疏抗争,结果自然不被受理。

光绪十二年(1886)春,邓承修(46岁)奏称患病,请暂停议,待秋后再勘。慈禧朝廷对邓承修的态度大为不满,便严旨诘责,在邓承修的奏疏中这么批复:“饰词规避,始终执拗,殊属大负委任。邓承修、李秉衡着交部严加议处,仍遵前旨迅即履勘。傥再玩延,致误大局,耆英治罪成案具在,试问该大臣等能当此重咎乎?”所谓“耆英治罪成案具在”,是指咸丰八年(1858)耆英受命至天津与英、法使会谈,受到侮辱后未获旨即回京而被咸丰皇帝赐死一事,这暗示着如果邓承修继续抗命的话,将会面临极其严重的后果。

面对慈禧以死罪相威胁,邓承修彻底心寒了。除此之外,朝廷对邓承修的告病称之为“负气规卸”。其实,此时的邓承修确实受瘴气所侵,健康一落千丈。事情至此,身心俱疲的邓承修除了放弃自己的政见和人格,还能有什么出路呢?有历史学者称,此时的邓承修很清楚,即便自己以死抗争,还是没有用。他选择了明哲保身,并不等于他的气节已打折扣。中法勘界的经历虽然让邓承修齿寒,但是他“铁汉”的性格并没有因此而消失。

本着“多争一分即多得一分利益,切勿轻率从事”的宗旨,邓承修始终谨慎从事,寸土不让。在外交压力下,清政府害怕节外生枝,下令邓承修等人“即日约会浦使先按原界详悉勘明,以后稍有改正,再行妥商续办”所有现议多划之界,均作罢论”

邓承修接到“勘原界,再商改正”的谕旨后,认为此法极大伤害国家权益,坚持以河为界,决不稍让。当浦理燮要求他遵旨办理时,他答道:“廷旨当遵,约文亦不可背,若如汝所云,朝廷将我治罪,亦不能允。”

邓承修最担心“勘原界”的结果导致“谅山以北无寸地属我,法方必要求在关内通商,这等于揖盗入门,已弃越地复失粤地”。他致电张之洞:“若勘界而不更正,即断我头,亦不能从。”表现出寸土不让的决心。

李鸿章获悉谈判再次僵持,电示邓承修,要求其遵旨先勘原界,刻不容缓,立即约同法使迅速会勘。他告诫邓承修:“该大臣等办理此事,务存远大之识切勿见小拘执,致误大局。”清政府亦下谕旨:“著邓承修承修等迅遵前旨,催其会勘,不准稍涉延宕。

邓承修却以病为由,要求回龙州医治,并私自照会法使,建议缓至秋末再办。朝廷得知后,大为恼怒,电旨邓承修必须赶在春瘴到来之前,先勘办一二段,余者待秋后再勘。并警告他:“若再托故迟延,始终违误,必当从重治罪。”但邓承修不服,由李秉衡出面电告总理衙门辩解。结果朝廷再次下旨,将邓承修、李秉衡交部严加议处,甚至威胁道:“倘再玩延致误大局,耆英治罪成案俱在,试攻问该大臣等,能当此重咎否。”如此重压之下,邓承修等人被迫服从,抓紧与法使会商,将中越边界桂越段东段勘完。

第二阶段勘界未开始时,邓承修发现法方擅自将江平、黄竹、白龙尾等地列入越境,当即查阅廉州、钦州及越南等地的志书地图,断定这些地方必为我界无疑。

邓承修利用中法战争前发行的两国档案地图作为依据,据理力争,让法使狄隆无言以对,只能一味狡辩。清光绪十二年(1886)二月六日,张之洞电告邓承修,总理衙门新得法国海部清光绪七年(1881)所刻越图,标明白龙尾属中国,若再有争论,可凭此图为据。这个发现更坚定了邓承修争回江平、白龙尾的决心。

经过邓承修、张之洞连日来的多次力争,终于迫使法国公使恭斯当同意“将白龙尾及江平、黄竹暂从缓议”。随后,总理衙门以龙州通商为交换条件,收回江平、黄竹、白龙尾等地,法兵从白龙尾全部撤出。

在光绪十三年(1887)正月勘查江平、白龙尾段时,再次提出自己的见解,结果又遭到慈禧“勿再鹜此虚言”的警告。这次,官场这块名利场对邓承修来说,已经无异于一杯毒酒,摧残着他的生命。

端午节左右,邓承修完成勘画疆界使命,启程返回广州。时康有为有诗《闻邓铁香鸿胪安南画界撤还却寄》赠之:

山河尺寸堪伤痛,鳞介冠裳孰少多。

杜牧罪言犹未得,贾生痛哭竟如何,

更无十万横磨剑,畴唱三千敕勒歌。

便欲板舆常奉母,似闻沧海有惊波。

八月,邓承修乘坐招商局海晏轮船北上,经天津回到北京,向慈禧太后覆命,将界务一一奏对。慈禧念其忠劳,宽免对邓的处分。自九月起,邓承修健康堪忧,连续请假至十二月。清光绪十四年(1888)正月,又连续上奏“假期已满,病仍未痊,恳请开缺”。正月二十三日,慈禧太后准邓承修开缺返乡养病。在邓承修奏请开缺奏疏中,透露了邓承修曾在东兴堕马,折伤左臂,健康已一落干丈。

历时一年多的中法勘界,邓承修基本完成了中越边界桂越段东段和粤越段的会勘工作。两国使臣在芒街签署了清约,并校订四张粤桂详图,全粤旧界辨认工作即告完竣。以邓承修为代表的中方勘界大臣,在勘界过程中忠于职守,有理有节,不卑不亢,可谓不辱使命。上图为“越南定界图”,左六即邓承修,与法国的勘界使臣合影。

光绪十四年(1888),经过屡屡疏归的恳请,邓承修(48岁)终于获准开缺,告病返乡。当他与好友李慈铭告别时,本来见惯这种场面的李慈铭仍然感慨万千。后来李慈铭为邓承修撰写的传记这么写道:“朝士得如铁香之归者,有几人哉?知难知止,洁身而退,年甫强仕,归奉老亲,朝廷眷留,天下想望风采。”

邓承修返乡时,惠阳这个边陲小镇轰动了。老少妇孺都涌到了东江最大的码头去等待这位大名鼎鼎的“铁面御史”。但是,百姓们空等一场。邓承修已经早早在一个小码头下船,悄悄回家了。

邓承修生命中的最后数年都是在惠州度过的。他把报国无门的热血,统统浇筑在振兴当地教育事业上。他应当地知府之请主讲丰湖书院,教书养母,以卖字帮补家用。

光绪十五年己丑岁(1889)五月,由邓承修倡议,地方人士集资赞助,在家乡淡水创办崇雅书院,亲任山长,以“端学术,正人心”为学规,为乡梓育教人才,乡中子弟负笈游其门下者亦甚众。欧榘甲、邓铿(邓仲元)、邓演存、邓演达兄弟等近代中国风云人物曾在该校就读。

“休论坡老升沉事,来试人间清醒泉”,这是当时他与梁鼎芬议建丰湖清醒泉亭所预拟的联语,字里行间正见其心中对于国事朝政,确有着难以释怀的忧郁。

值得注意的是,邓承修与康有为思想契合,相交甚厚。光绪十七年(1891),他得知康有为在广州创办万木草堂传播维新思想,特意遣送自己的儿子邓元翊、邓仲果和高足欧榘甲前往就读。

清光绪十八年(1892),邓承修欲延康有为主教丰湖书院尚志堂,康已允诺。同年七月,邓承修遽逝,事未果。

清光绪十八年壬辰岁(1892)七月初七日午时,积劳成疾的邓承修病卒于惠州住所六度庵(现为桥东的惠州市第六小学),享年五十二岁。六度庵原为明代名儒杨起元聚徒讲学的敦仁精舍,杨起元逝世后改为杨文懿祠,邓承修曾为该祠题额。

邓承修的英年早逝让当时的名士嗟叹不已。张之洞虽然早期因为中法勘界问题与邓承修势同水火,但收悉噩耗后仍感慨地说:“昨痛邓鸿胪之逝,可怜岭南贤士。”康有为则挽以一联:“中年丧我海刚峰,天胡此醉;一老不遗杨复所,人又何尤。”海刚峰即海瑞,海南人,明代有名的清官,刚直不阿。杨复所即杨起元,惠州人,明代有名的理学家,一代文宗。康有为用这两位先贤来比喻邓承修,充满了崇敬之意。

邓承修卒后数年,清末著名诗人黄遵宪有感于时局的黯淡,思念前贤,作《岁暮怀人诗》三十六首,其中一首是为邓承修所写:“既死奸谀胆尚惊,四夷拱手畏公名。一篇荐士通天表,独尔怜才到鲰生。”直声震天下的邓承修跃然纸上。

邓承修既是清末名臣,又是惠州文化俊才,著有《语冰阁奏议》及手写遗诗一卷,是惠州市唯一一位被《清史稿》列传的历史名人。邓承修还是一位诗人和书法家。他的诗正如陈融所论:“铁汉从来无弱笔,铦锋犹似挟风霜”,自有一股峻峭之气;而他的书法,则“自北碑入,参以篆隶,瘦硬自成一家”,又被论者称为“铁画银钩”。丘逢甲有诗称赞:“老铁真书瘦益奇,何人知出猛龙碑。”

擅长书法,其行书人称“铁画银钩”,作品收入《广东历代名家书法》。

“铁笔御史”邓承修笔下的“淡水八景”:

魁楼相映玉虚宫,落阳牛地半朝东。

古井连通东海殿,昙华钟鼓闹蝉宫。

梅嶂开屏真妙极,铁湖书院永无穷。

逆水蟹形扶会馆,回龙顾主协天宫。